本誌(1981年12月号)の森雄材先生の「中医学の体系」その他同先生のこれまでのご論文(1979年10月号、1980年4月号)、および山崎正寿先生の「日本漢方と中医学」(1981年2月号)と題されたご論文を拝読して感じたことを、少しく述べさせて頂きたいと思います。

「弁証論治」の立場は理論的にも実践的にもかなり首尾一貫し、合理的で発展性のある医学体系であると感じています。

ところが、理屈どおりに行かない「例外」の存在するのが、あらゆる領域に共通する不可避的なことだと仮定すると、その欠を補うのがあるいは「方証相対」の立場ではないかと考えています。

しかし、この点はもっと深く研究して考察を重ねて行く必要があります。

さて、次に、私なりに「弁証論治」の立場を批判的に論じながら、「方証相対」の立場のあり方、存在意義を考えてみたいと思います。

「弁証論治」により処方を組立てる際、患者の疾患の普遍性に対する処方が決定し、次に特殊性に対する加減すべき薬物の選択を行う時、ここに、たとえば、十人の医師(一定レベルの技術を有する人達)が、同じ弁証論治の結論によって処方を組む場合、特殊性に対する薬物の選択が、十人が十人、すべて異なったものになり、それぞれに内容の異なった処方を組立ててしまう可能性が強いのです。それは中草薬には類似した効能性質を持つ薬物が多いからです。

ヒゲ薬剤師による注記:ここで述べられている普遍性と特殊性について、森雄材氏は「漢方研究」誌1981年11月号で次のように述べられている。すべての固体を通じて平均値的にあらわれる状態、すなわち普遍性(共通性)と、体質・時期・環境などの違いによって固体にあらわれる修飾された状態、すなわち特殊性(個別性)である。弁証では一般に普遍性を把握するとともに特殊性にも注意を払う必要があり、論治では、普遍性に対して基本的な治法をきめ、そのうえで特殊性に対する加減を行って対応する(随証加減)のである。要するに、普遍性とは教科書的な弁証分型のことである。

また、普遍性に対する処方の組み立て内容さえも、十人十色のものとなる可能性が強いのです。何故なら、矢張り中草薬中には似た効能・性質を有する薬物が多いからです。(当然、処方の弁証分型は同一ですが)。

これら一定レベルの医師達十人それぞれが組立てた処方を患者に投与する場合、それぞれの処方の治癒に導く能力の差違も当然考えられます。

この時、どの医師の組んだ処方が一番すぐれたものと判定できるのか。弁証論治の結論が全く同一で、組立てた処方もすべて理に適っている訳だから、この十人の提出した処方の優劣は如何にして判定できるのか。

視点をかえれば、一人の医師でも、同一患者に対して、弁証論治で得た結論によって何通りもの処方を組むことが可能な訳で、この場合にも、どの処方内容のものが一番すぐれていると判定できるのか。

このような素朴な疑問に対する答えは、「医師(投薬者)の熟練の度合、言いかえれば、経験から得た勘がものを言う」のだ、ということにでもなるのでしょうか。

このような疑問は、これまでに目を通して来た多くの中医学の公式的な治療書や医案集等をそれぞれ比較して常に感じて来たことなのです。

しかるに、この薬物選択の問題こそは、各薬物の薬能薬理についての、これから先、将来にも引き続き行われるべき深い研究と開発に俟つべきものが多く、そしてそのことこそ、中医学の発展性を最も内臓している領域なのであろう、と理解していました。

これ等のことを考える時、森先生の言われる「方剤の薬能・薬理・生薬の薬能・薬理についての漢方医学的な定義はすでにほぼ定まっている」とのお言葉に対して、大きな疑問符を投げかけない訳には参りません。

ここまで考えてきますと、逆に「方証相対」の立場もあまり馬鹿にできないのではないか、と思われて来ます。

とりわけ、弁証論治があまりに複雑になり、同じ弁証論治の結論によって、十人十色の処方が組立てられ、あるいは一人でいくつもの方剤を組立て、加減薬物の選択に右顧左眄するくらいなら、先ずは「方証相対」の立場をとり、それによって投薬した後、その結果を見て、再び「弁証論治」を行う、この二つの立場を併行させて考えて行くやり方が生まれて来ないものか、と思われるのです。

そこに、「方証相対」の立場も、それなりに存在意義が出て来るのではないでしょうか。

また逆に、弁証論治をするにはあまりに単純すぎる場合にも、「方証相対」の立場をとった方が有利なことがあるかも知れません。

そこで、ここに特に強調したくなるのは、一般に中医方剤学で示される基本処方を「方証相対」の立場から、(山崎先生の言われる)「方剤が適用される病態、その病因、診断法、鑑別」を明らかにする努力を行えば、「弁証論治」で使用される基本方剤を発展的に批判検討出来るのではないか、ということです。

これ等こそ、日本漢方と中医学の発展的統合への、ひとつの足がかりになるのではないでしょうか。

「方証相対」論は明らかに日本の最大の特質のひとつであり、それにも増して、あるいはそれなるが故に、日本漢方の特長は、中医学に比較して、ひとつの方剤を様々に工夫・応用する伝統があり、将来もこの特長を大いに活かすべきだと考えるからです(たとえば、柴胡桂枝湯のように)。

日本漢方における「柴胡桂枝湯」のような広範囲な活用方法は、それこそ日本漢方中の白眉であり、その他の処方の活用においても多かれ少なかれ共通した特長があります。

とりわけ腹診による「方証相対」のあり方についてまでも「天動説」だと極め付けるには、さすがにコペルニクスでさえ、躊躇するに違いありません。

「弁証論治」と「方証相対」の問題は対立的にとらえるよりも、むしろ互いに相補うべきものとして考えた方がより発展的であると確信致します。

《注記》

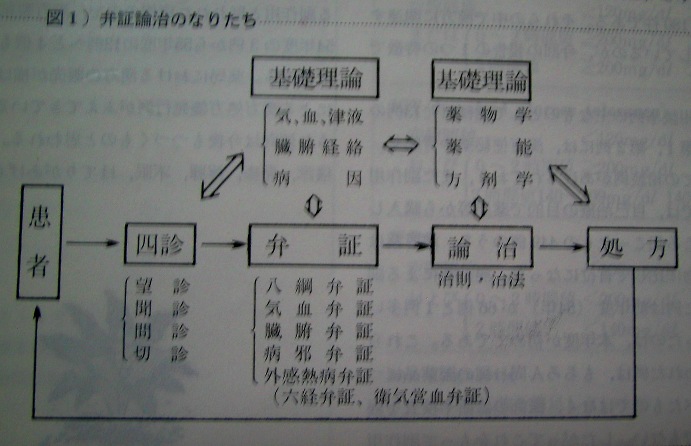

「弁証論治」という用語の「論治」には、本来、治則と治法および処方までが含まれるのですが、便宜上、森先生の示された下記の図によって、治則と治法までとし、論治から処方を切り離した用語として使用したことをお断り致します(「弁証論治」と同義の「弁証施治」という用語がありますが、「論治」は治則・治法までとし、「施治」は治則・治法・処方を含む、とした方が便利ではないか、と提案致します)。